僕らは時々、息をすることを忘れるクセがある。

1981年(昭和56年)生まれのロスジェネ世代の僕の日々を自伝的エッセイ風に綴る日記。

この記事の目次

米津玄師のLemonは鳴らなかった

少しだけ仕事で嫌なことがあった日は、いくら自分の目標のための自分磨きの時間だったとしても、気が進まない時もある。

「hello」

陽気な声で話かけてくる英会話教室のアシスタントを務めるケイシー(仮名)。気分が乗らなくても、その陽気な声に陰気な声で返事をするほど、僕はまだ腐ってはいない。

「Hi,hello」

息をしなくちゃ。

***

簡単な日常英会話でさえ、慣れないとまったくもって恥ずかしいものだ。「慣れない英語を話す」ことと「10代の頃に好きな人に好きだ」ということは、なんだか同じ匂いがする。

要は、恥ずかしいってことなだけだけれど。

英語を話せない人が英語を話すことに、僕は少し甘酸っぱさを感じるようだ。

100%日本語生活の僕の人生の中のたった1時間。そのたった1時間だけは、日本語が20%、英語が80%と、その主導権が逆転する。

聞き取れるか聞き取れないか、ケイシーの発する英語の文法ではなく、その中の英単語と英単語を組みわせながら、何を話しているのか、蜘蛛の糸を切れないように紡いでいく。

ゴクリ。

すでに温かさのなくなった僕のお気に入りのセブンイレブンのコーヒーを一口飲んだ。しかし、それがコーヒーなのか、コーラなのか、もはやそんなことに気をとられている暇はない。

目の前の言葉に、僕は明らかに集中しなければ置いてけぼりをくらってしまうのだから。

凄まじく脳を活発に働かしてはみたものの、ここに来る前の嫌な気分は消えないままだ。

最近いつも聴いていた米津玄師のLemonは、その帰りの車の中では鳴らなかった。

自分らしさは 人に与える説得力につながるということ

ある日、何気なくAmazonアプリを開いた瞬間に目に飛び込んできた”あなたにオススメする本”。それは「破天荒フェニックス オンデーズ再生物語」という本だった。それが自己啓発本なのか、小説なのか、あまりピンとこないまま、「ふーん」くらいでiPhoneの画面を下の方にスクロールしていた。

そんなある日、本好きな友人との飲みの席で勧められた本があった。それが二度目の出会いになった「破天荒フェニックス オンデーズ再生物語」だった。

「へ〜、この本って面白いんだ」と感じながら明けた次の日。Facebookを例のごとく親指を上手く使いながら流し見ていた時に、僕の目に飛び込んできたイベント。

それが「破天荒フェニックス オンデーズ再生物語」の本の著者の講演会のイベント。それが三度目の出会いになった。

もう行くしかない。

僕はすぐに友人に連絡し、その1時間後にはその講演会の参加料を支払っていた。

***

講演会の参加費の中に、サイン入り本付きの特典があったので、事前に購入はせず「破天荒フェニックス オンデーズ再生物語」は読まずに参加。

著者の毅然たるブレない態度。圧巻だった。

彼の振る舞い、話し方、表情、どれをとっても僕ら(参加者)に媚びることなく、いつもの彼がそこにあった。いや、僕にはそう見えていた。

次世代の働き方や生き方をしている人たちに共通することは「自分らしさ」だろう。100%とは言わないが、彼は自分を隠すことなく多くを語ってくれていた。

だからこそ、もの凄く説得力があった。

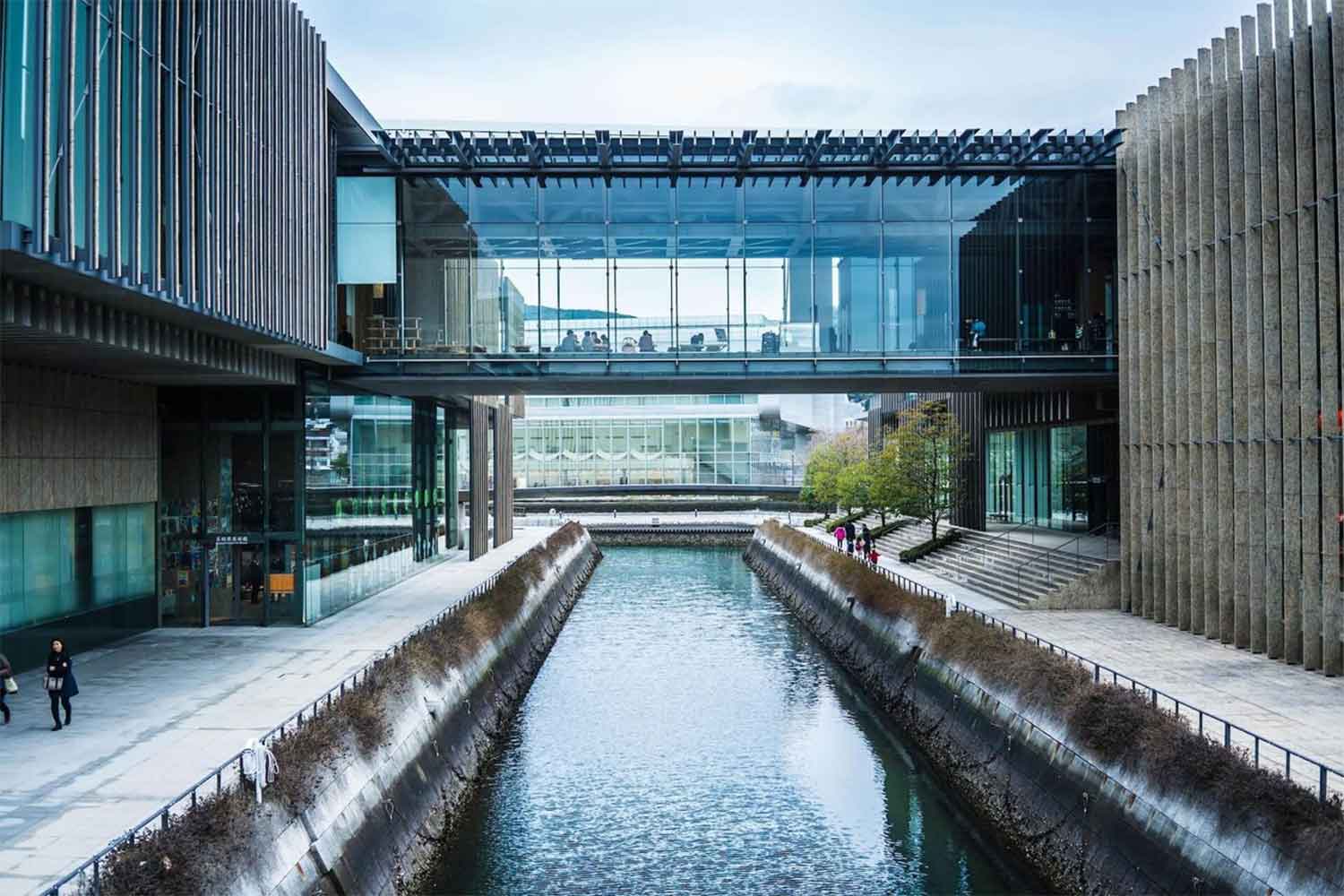

子供はいつのまにか大きくなり、そしていつの間にか世間を認知し始める

小学二年生の長女が学校で作ったという作品が県美術館に展示された。少し恥ずかしそうにしている長女を横目に、僕は自分のことのように喜んでいた。

日本でなくてもどこの国でもそうだと思うけど、人生において「選ばれる」ということは、”成果”に対して”他者の評価”が”他の誰よりも優れているからに他ならない。

***

きらびやかに伸びていく美術展示室の廊下。その”選ばれた”作品たちがたくさん並ぶ中、長女の作品を見つけた。

「あっ!ほら!あったよ」

長女の方を見ながら、小さい頃に森の中でカブトムシを発見して嬉しくなった時の感情を思い出す。ワクワクするというか、高揚するというか、嬉しい時になぜか目から気持ちの良い涙が溢れるそれだ。

「ほら!写真撮ろう!作品の横にたってよ!」

そう僕が言うと、長女は嫌そうにしている。

「えっ?なんで機嫌悪いの?」

そう僕が言うと、長女はさらに嫌そうにしている。

「思い出だよ!とても良いことじゃん!」

そう僕が言うと、長女は本当に嫌そうにしている。

「なんで嫌そうにしてんの?」

「…だって、恥ずかしい」

「なんで自分の作った作品が恥ずかしいの?名誉なことだよ!」という言葉が口から出る寸前に、僕は気づいてしまった。

僕はこの世界で長く生きすぎてしまっていた。

長女は、自分の作品が展示されていることが恥ずかしいのではなかった。

周りを全く気にすることなくはしゃいでるパパ(僕)を見て、長女は美術館にいる周りの人たち(=世間)からの視線を気にしていたのだ。

要は、”自分のパパがはしゃいでいること”。それが恥ずかしかったのだ。

自分が長女の気持ちに立ち返った瞬間に、変な罪悪感でいっぱいになった。それは悪いことした。

だけど、なんだか切なくもなった。

そして、孤独な気持ちにもなった。

それは、世間の目を気にしない方が良い人生だとか、そうではないとか言う話ではなく、長女の気持ちにより添えていなかった。ただそれだけのこと。

それでも、親としては長女をただただ褒め称えたかっただけなのだけれど。

そんな長女の恥ずかしさの前では、僕の嬉しさと切なさはポケットに隠しておくべきだったのか。いや、「パパは嬉しい」という気持ちを長女は認識してくれたからこそ、長女は恥ずかしくなったのだ。

だから僕は改めて長女にこう言った。

「パパは、ただ嬉しいかったんだ。ごめんよ。」

パシャり。

やっぱり撮るんかいw(長女の心の声)

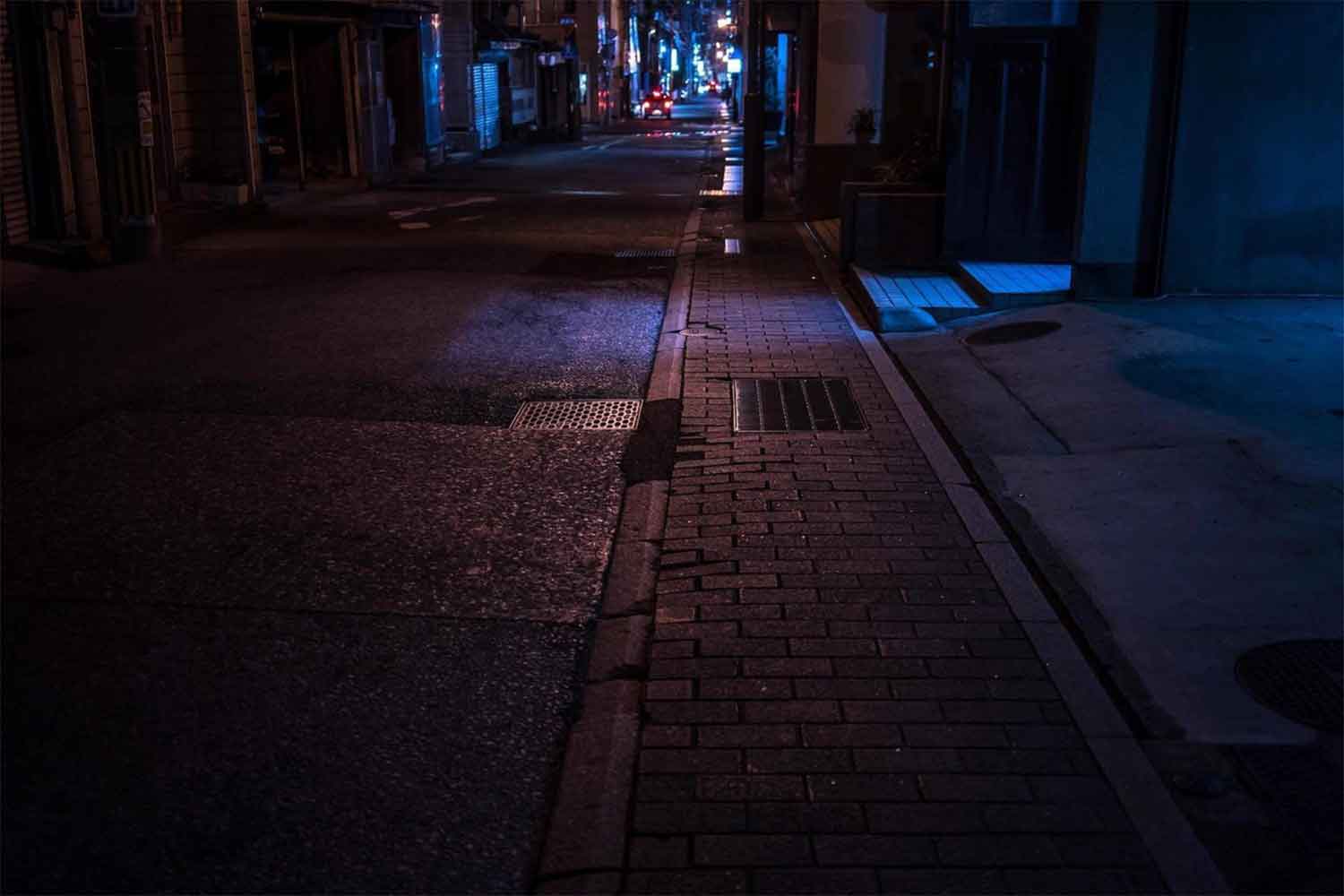

長崎ランタンフェスティバル 2019

街の彩りを浴びるという感覚

一年に一度、僕の住む街「長崎」が鮮やかに色彩る。

毎年恒例で開催されている長崎 ランタンフェスティバル。僕は特に好きでも嫌いでもないので、欠かさず毎年見物に行っているわけではない。けれど、今年は家族で行ってみることにした。

僕の視界を覆うような赤。そしてたくさんの人。どこから湧いて出てくるのだろうか。一斉に集まるとこうも密集してしまうのだから、東京などの都心部は、ここ長崎とは違い365日がランタンフェスティバルのそれと同じ人が湧いているのだろう。

ランタンフェスティバルもそうだし、どんなイベントでもそうだけど、僕らを楽しませてくれるのは、特別なイベントでしか口にすることのできない「イベント食」という存在だろう。

しかし、どの出店をそう簡単には食を楽しませてくれない。長蛇の列に心がポッキポキ。

やむなく僕ら家族は、三度目となるラーメン屋にはいった。

ラーメンを堪能した後、ランタンフェスティバルの光を求めてふらっと歩いていく。人の数に人酔いしそうなほどだ。とは言え悪いことばかりではなく、人の熱気のおかげでそれほど寒さを感じないのは、ちょっとしたご褒美に思えた。

アスファルトのくぼんだところに少しだけ溜まった水たまりに映る赤く黄色い光りたち。子供たちは、その水たまりを飛び越えるのに必死だ。

そして僕は、ランタンフェスティバルよりも、新しく手に入れたSONY α7Ⅲでそんな子どもたちの姿を撮影するのに必死だ。

ランタンフェスティバルを見物するという感覚というより、いつもと違う街の彩りを浴びるって感覚の方がしっくりくる。

***

最後まで読んで頂きありがとうございました。

コメントを残す